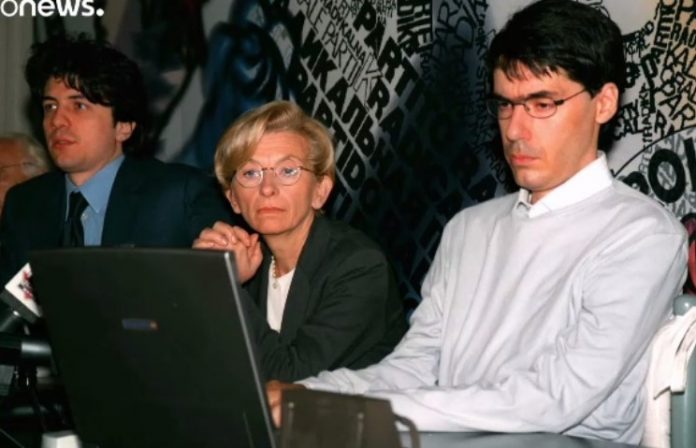

di Marco Cappato – Se l’Italia avesse davvero conosciuto Luca Coscioni e le sue proposte 20 anni fa, non avremmo dovuto aspettare la pandemia per capire l’importanza della scienza. E ci saremmo anche risparmiati il patetico tentativo di recuperare decenni di marginalizzazione degli scienziati trasformandone alcuni in vedette da talk-show televisivo. Invece, la conoscenza e celebrazione (per un giorno) del Presidente di Radicali italiani e fondatore dell’Associazione Luca Coscioni avvenne solo nel momento della sua morte -15 anni fa, il 20 febbraio 2006- dopo che i massimi poteri politici e mediatici avevano osteggiato le sue proposte con ogni mezzo, a partire da quello ancora oggi più efficace: l’indifferenza.

Luca si presentò e fu eletto nel 2000 alle elezioni online del Comitato di coordinamento dei radicali -che allora presiedevo- attraverso la prima votazione telematica realizzata da un movimento politico in Europa. Chiedeva libertà della ricerca scientifica, partendo dalla propria condizione personale di malato di SLA che sperava della ricerca sulle staminali embrionali, arrivando però ad allargare la questione e a porre il metodo scientifico come indispensabile per salvare la democrazia e la libertà di tutti. Fu candidato capolista radicale, respinto sia dalla destra che dalla sinistra, eppure sostenuto da 51 Premi Nobel di tutto il mondo.

Luca si presentò e fu eletto nel 2000 alle elezioni online del Comitato di coordinamento dei radicali -che allora presiedevo- attraverso la prima votazione telematica realizzata da un movimento politico in Europa. Chiedeva libertà della ricerca scientifica, partendo dalla propria condizione personale di malato di SLA che sperava della ricerca sulle staminali embrionali, arrivando però ad allargare la questione e a porre il metodo scientifico come indispensabile per salvare la democrazia e la libertà di tutti. Fu candidato capolista radicale, respinto sia dalla destra che dalla sinistra, eppure sostenuto da 51 Premi Nobel di tutto il mondo.Ai tempi non esistevano i social e non si parlava di “fake news”, ma il processo degenerativo della democrazia rappresentativa era già in stato avanzato. Si consentiva impunemente ai massimi leader politici (proprio alcuni di loro sono oggi sono considerati come autorevoli voci contro i populisti e gli estremisti) di spacciare falsità a reti unificate sull’inutilità della ricerca sulle staminali embrionali, e si consentiva al Vaticano di usare illegalmente il personale ecclesiastico per sabotare il voto referendario su fecondazione assistita e ricerca.

Già allora veniva a mancare il necessario sforzo per alimentare il discorso politico di una approfondita conoscenza scientifica. Con il risultato che quella ricerca scientifica sulle staminali embrionali che si pratica in buona parte del mondo con importanti risultati (ad esempio contro il morbo di Parkinson) in Italia è ancora proibita. Nemmeno la pandemia ha indotto Governo e Parlamento a riconsiderare quelle scelte.

Dall’oggi al domani siamo passati da una diffidenza assoluta nei confronti gli scienziati (in base alla quale in tivvù parla l’uomo di spettacolo sui vaccini, il cuoco sugli ogm e via discorrendo) a una sacralizzazione della figura dello scienziato, che è cosa ben diversa dal rispetto per il metodo scientifico.

Dall’oggi al domani siamo passati da una diffidenza assoluta nei confronti gli scienziati (in base alla quale in tivvù parla l’uomo di spettacolo sui vaccini, il cuoco sugli ogm e via discorrendo) a una sacralizzazione della figura dello scienziato, che è cosa ben diversa dal rispetto per il metodo scientifico.Un dibattito pubblico che prescinda dal metodo scientifico può solo generare mostri. Gli ambiti tra scienza e politica devono restare distinti: ci sono valutazioni morali, economiche e sociali che non dipendono dalla scienza, e che richiedono decisioni politiche. Non è lo scienziato che deve dire se proibire o come regolare la sperimentazione animale, gli ogm, le droghe, l’eutanasia, l’aborto, la gestazione per altri, il nucleare, l’intelligenza artificiale, la ricerca sulle staminali; e nemmeno come governare i cambiamenti climatici, una pandemia, i vaccini, il 5G.

Ma è soltanto il metodo scientifico (attraverso ricerche pubbliche e verificabili o contestabili da parte di qualsiasi ricercatore, seguendo le stesse regole) che può avvicinarci il più possibile alla conoscenza di un fenomeno e ai rischi e benefici di determinate pratiche o tecnologie. Erano e sono gli scienziati -nel 2000 tanto quanto nel 2021- a poter spiegare l’importanza da un punto di vista scientifico dell’utilizzo di embrioni umani a fini di ricerca, come chiedeva Luca Coscioni. Poi spetta ai politici decidere, ma senza nascondersi dietro a falsificazioni della realtà. Decidere su questi ed altri temi senza badare a cosa la scienza ci metta nelle condizioni di sapere sarebbe come guidare alla cieca. Che è esattamente ciò che spesso la politica fa.

Nella selezione del ceto politico della democrazia rappresentativa la componente “ideale” -di condivisione di una visione del mondo- ha ceduto sempre più il passo alla capacità di usare i media e di creare clientele. Più la politica si riduce a una questione di marketing elettorale e di potere, meno la scienza può giocare un ruolo di peso. Alla ricerca è destinato un misero 1,2% del PIL italiano, gli addetti del settore sono relativamente pochissimi, il discorso scientifico è complesso e controintuitivo, inadatto a creare consenso o a mobilitare masse di seguaci digitali.

Per ottenere risultati migliori servono processi decisionali migliori, meno legati al consenso a breve, al rafforzamento di clientele e a tentazioni nazionaliste. Non c’è motivo di aspettarsi che le dinamiche che hanno portato l’Italia a non disporre nemmeno di un piano prevenzione pandemie, o a trascurare l’importanza della salute mentale, della medicina territoriale, della telemedicina e dell’assistenza domiciliare, della ricerca di base, possano produrre un domani risultati radicalmente diversi da quelli del passato. Ad esempio, il nostro sistema sanitario è ancora incentrato sul modello dei grandi ospedali, inadatto per pazienti cronici, perché quel modello è più redditizio anche sul piano delle clientele politiche.

Luca Coscioni non si occupava genericamente di scienza, ma di scienza al servizio delle libertà fondamentali e quindi della democrazia. Oggi, tenendo a mente il coraggio della sua azione, non c’è solo da innovare la sanità o la ricerca, ma c’è anche da rafforzare lo Stato di diritto e innovare la democrazia, ad esempio istituendo supporto scientifico ai decisori, rafforzando il ruolo dei Parlamenti, del servizio pubblico dell’informazione, anche in Rete,creando assemblee di cittadini estratti a sorte per cercare soluzioni di lungo periodo, liberando i dati in possesso dell’amministrazione pubblica, rilanciando un’integrazione europea più democratica dell’attuale e l’effettivo rispetto su scala globale del diritto umano fondamentale a “godere dei risultati del progresso scientifico e delle sue applicazioni” stabilito dall’ONU, come abbiamo chiesto al Congresso mondiale per la libertà di ricerca tenutosi ad Addis Abeba un anno fa.

Luca Coscioni non si occupava genericamente di scienza, ma di scienza al servizio delle libertà fondamentali e quindi della democrazia. Oggi, tenendo a mente il coraggio della sua azione, non c’è solo da innovare la sanità o la ricerca, ma c’è anche da rafforzare lo Stato di diritto e innovare la democrazia, ad esempio istituendo supporto scientifico ai decisori, rafforzando il ruolo dei Parlamenti, del servizio pubblico dell’informazione, anche in Rete,creando assemblee di cittadini estratti a sorte per cercare soluzioni di lungo periodo, liberando i dati in possesso dell’amministrazione pubblica, rilanciando un’integrazione europea più democratica dell’attuale e l’effettivo rispetto su scala globale del diritto umano fondamentale a “godere dei risultati del progresso scientifico e delle sue applicazioni” stabilito dall’ONU, come abbiamo chiesto al Congresso mondiale per la libertà di ricerca tenutosi ad Addis Abeba un anno fa.L’Italia ha perso anni preziosi per non aver ascoltato per tempo Luca Coscioni. Il nostro impegno, come associazione che porta il suo nome, è di recuperare almeno in parte il tempo perduto.

Per informazioni, donazioni e iscrizioni: : www.associazionelucacoscioni.it