Entrava come una valanga, il cappotto fino alle caviglie, la vecchia borsa gonfia sottobraccio. Si fermava soltanto al centro dello stanzone di mezzo. Lì alzava gli occhi: “C’è Ferruccio?”. Se Parri c’era, qualsiasi cosa stesse facendo, era suo, irrimediabilmente coinvolto nelle vicende della Federconsorzi e degli archivi vaticani o nell’organizzazione di un convegno del Movimento Salvemini. Se Parri non c’era, Ernesto Rossi si chiudeva nella sua stanza. Era l’unico ad averne una tutta per sè a “l’Astrolabio” di via Pisanelli. Piccola, certo, dove entravano appena una scrivanietta, una brutta vetrina e un paio di tavoli traboccanti di appunti e di giornali. Ma lì erano nati “Viaggio nel feudo di Bonomi”, “Padroni del vapore e fascismo” e “Pagine anticlericali”.

L’Astrolabio lo aveva voluto lui nel 1963, dopo la sofferta rottura con “Il Mondo” e con il gruppo di Pannunzio, Carandini, Libonati, Cattani, che avevano messo in crisi e poi abbandonato il partito radicale. Nel consiglio nazionale che sancì la rottura, erano stati tenuti interventi di fuoco. Una brutta pagina della democrazia italiana. Antiche amicizie frantumate per sempre, andate a farsi benedire le pur deboli speranze di creare una terza forza laica tra la democrazia cristiana e il partito comunista. Rossi accusò Pannunzio di avere svolto un’opposizione di comodo al fascismo, mentre i veri antifascisti marcivano in galera. Lo rivedo ancora subito dopo il suo intervento, pallido, disfatto, consapevole della gravità delle sue accuse, ma non per questo pentito d’averle pronunciate, mentre i consiglieri si dividevano in due opposte schiere vocianti e Carandini gli gridava in faccia: “Vergogna, Rossi, vergogna”.

Dopo, il nuovo giornale, “L’Astrolabio”. Aveva convinto tutti, da Ferruccio Parri, che ne divenne il direttore, a Riccardo Lombardi, da Leopoldo Piccardi a Paolo Sylos Labini, da Lamberto Borghi a Nino Valeri. Suo il bizzarro nome del giornale, allora mensile. E sua, cocciutamente, contro ogni ragionevole previsione di debacle finanziaria, l’idea di trasformarlo due anni dopo in settimanale. Fino al 1967, anno della sua morte, Rossi lavorò a “L’Atrolabio” e al “Movimento Gaetano Salvemini”, che ne fu in qualche modo la propaggine, con l’impeto di in ventenne. Sconvolse biblioteche, archivi, corrispondenze, registri. Attaccò potentati, corporazioni, monopoli. Fece politica, con quel suo modo scomodo e cristallino di far politica che tanti dopo giudicarono a loro difesa impolitica.

Cominciò a star male nel 1966, in settembre. Ma non rinunciò a scrivere. E il 2 ottobre, per il primo decennale della morte di Piero Calamandrei, mandò dalla clinica un “ricordo” che rischiò di far venire un infarto a Parri. Scriveva di lui e di Piero, della comune “confraternita salveminiana”, delle lotte divise come il pane per quasi quarant’anni, dello spiritaccio fiorentino di Calamandrei, che gli permetteva di passare dalle barzellette (le “maialate”, come diceva Rossi, ma “come purificate dalla bellezza della forma letteraria, come le novelle, anche le più sconce, del Boccaccio e del Sacchetti) agli “argomenti più gravi e seri”, nei quali era maestro. Rossi, a titolo d’esempio, ricordava una “maialata” raccontatagli da Calamandrei poco di prima di fare “uno dei suoi discorsi più elevati e appassionati” nell’ultimo comitato centrale del partito d’azione, quello dello scioglimento.

Parri lesse attentamente l’articolo. Dapprima annuiva, commosso. Ma all’improvviso si fermò, con aria esterrefatta, tolse gli occhiali dalla fronte e li buttò con stizza sul tavolo. “Ernesto è impazzito”, disse. Aveva letto di Pierino, costretto dal fidanzato della sorella a contare dalla finestra le donne che passavano, senza voltarsi, per non disturbare i due che gli stavano alle spalle. Pierino riceveva un compenso: tante lire per ogni donna. E a un certo punto cominciò a “sghignazzare: questa volta la sega la ti costa cara; sta avvicinandosi una processione di figlie di Maria”. Lo scontro fra il pudore piemontese e la spregiudicatezza toscana fu grosso. Parri andò in clinica. “Mi dispiace, Ernesto, ma quella roba non posso proprio pubblicarla”. “Quella roba, come la chiami tu, Ferruccio, si pubblica”. Vinse Rossi, naturalmente. E il suo pezzo apparve integralmente sul sumero successivo de “L’Astrolabio”, con il titolo Ferruccio Parri.

Poi, la prima operazione, un breve ritorno al giornale e il secondo ricovero per un nuovo intervento, quello fatale. La notizia della sua morte ci raggiunse in redazione. Barbara Spinelli, ragazzina, telefonò per prima: “Ma è proprio vero? Papà non ha la forza di chiedervelo”. E dopo di lei tanti altri, in egual misura increduli di fronte alla notizia che Rossi non avrebbe più parlato e scritto. Il suo corpo giacque per tutta la notte nella camera mortuaria della clinica dove era stato ricoverato. E vicino a lui, a vegliarlo, Marco Pannella, Angiolo Bandinelli, Gianfranco Spadaccia, Mario Signorino e io.

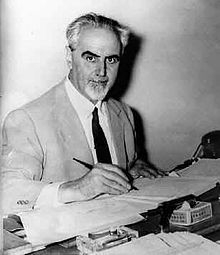

“L’Astrolabio ” rcordò il suo Ernesto il 19 febbraio con un numero speciale: in copertina un ritratto di Rossi, opera di Carlo Levi, e nell’interno gli articoli di Parri, Signorino, Jemolo, Piccardi, Sylos Labini, Spadaccia. Ma il saluto più commosso ed affettuoso Rossi lo ebbe al suo funerale. C’erano tutti quelli che lui avrebbe voluto: Parri, Nenni, Foa, La Malfa, Piccardi, Spinelli, Lombardi, Pannella, Felice Ippolito, da pochi giorni reduce dalla sua avventura giudiziaria, e Randolfo Pacciardi, ingiustamente scansato da tutti e pallido come se il morto fosse lui. Unico tra i democristiani, Mario Ferrrai Aggradi. Era stato ministro dell’agricoltura poco tempo prima. Il ciclone Rossi lo aveva investito, costringendolo per mesi ad aprire archivi, a esibire documentazioni, a rispondere delle malefatte delle organizzazioni bonomiane. E adesso era lì, a piangere con gli altri il caro nemico che non avrebbe più attentato alla sua pace. Per ultimo arrivò Nello Traquandi da Firenze, con la bandiera rossa e nera di “Giustizia e libertà”. Parri gli andò incontro: “Come va, vecchio?”. Traquandi scosse con forza la testa tozza di operaio d’altri tempi. “Lui si crede sempre giovane”, ribattè. E il corteo si mosse: Una breve sosta sul lungotevere Arnaldo da Brescia, dove quarantatre anni prima era stato rapito giacomo Matteotti. E poi la lunga corsa fino al cimitero di Trespiano, alle soglie di Firenze, dove erano ad attenderlo Salvemini e i fratelli Rosselli. (GIUSEPPE LOTETA)